QGISのベクタタブにある空間演算ツールの使い方のまとめ

この記事では、QGISでよく利用するベクタタブにある空間演算ツールの使い方を簡単に紹介したいと思います。使い方の詳細は各ツール別の記事で紹介しているので詳しく気になる方は見てみてください。

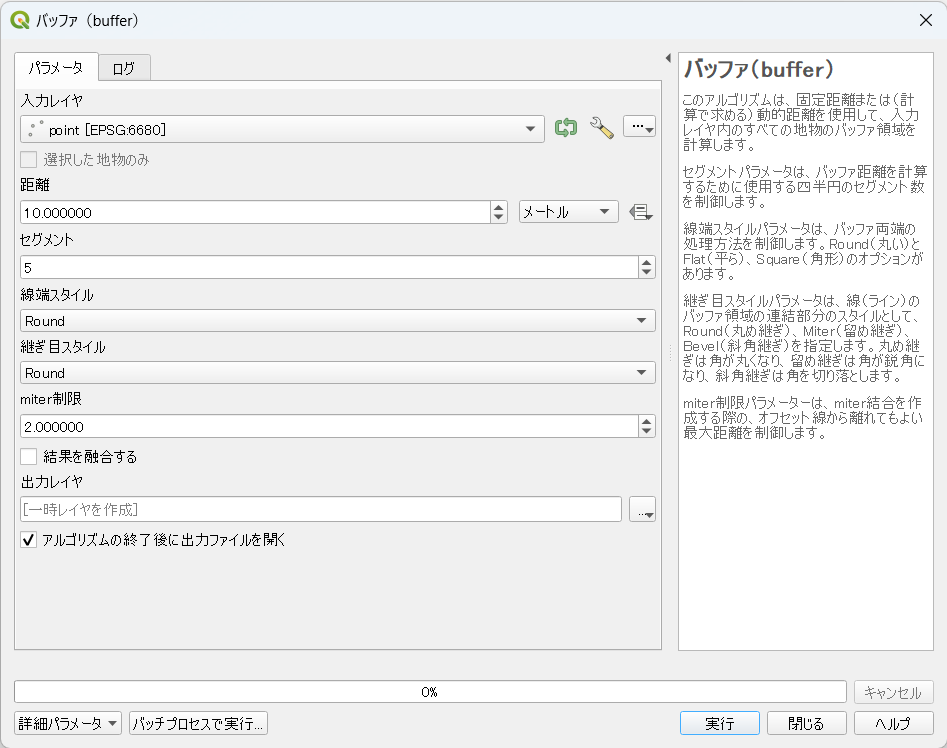

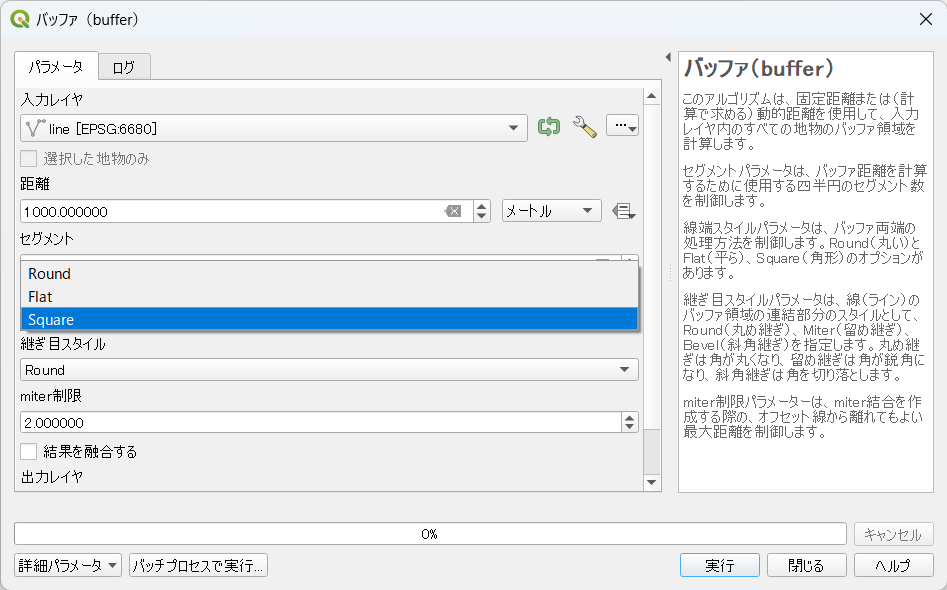

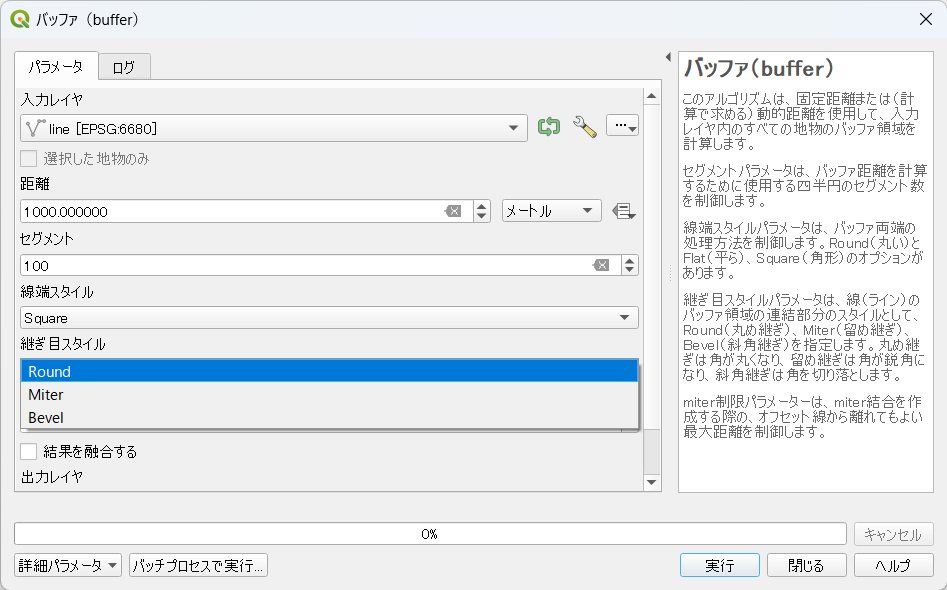

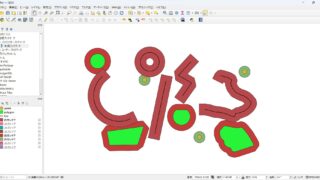

バッファ(buffer)

- QGISのバッファ(buffer)とは、点やライン、ポリゴンなどで指定した距離を包むように作成されるポリゴン

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「バッファ(buffer)」

入力レイヤ

バッファを作成したいレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

入力レイヤで選択しているデータ(デフォルトだと黄色マークされている)のみバッファを作成したい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

距離

周囲どのくらいの距離バッファを作成するかを設定します。

座標系は平面直角座標系やUTM座標系にするとメートル設定できます。

セグメント

この値によってバッファの端の部分のスムーズさを設定します。値が大きいほど、よりスムーズ(滑らか)なデータとなります。

線端スタイル

作成されたバッファの端のどのように作成するか選択します。

Round

丸く作成されます。

Flat

四角く作成されるのですが、奥側にバッファのない言葉の通り平らに作成されます。

Square

四角く作成されます。

継ぎ目スタイル

つなぎ目どのような形にするか選択します。

Round

丸みを帯びた状態で作成されます。

Miter

直角につなぐような状態で作成されます。留め継ぎ、額縁の四隅のようなイメージです。端を45度と45度に切ったものを繋ぐような感じです。

Bevel

斜角、角の部分は斜めに切られた様な状態で作成されます。

miter制限

継ぎ目スタイルを「miter」に設定した際に、端のバッファをどこまで許容するか設定します。係数で、「距離」で設定した値に乗算する形となります。

結果を融合する

作成されたバッファの重なる部分を融合する場合はチェックボックスをオンにします。

出力レイヤ

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

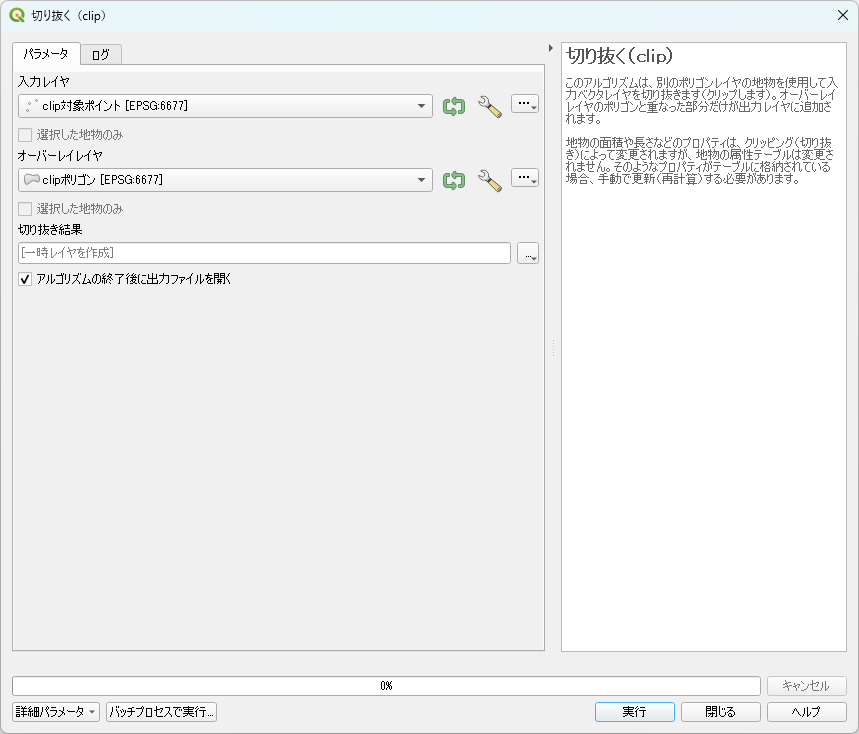

切り抜く(clip)

- QQGISの切り抜く(clip)とは、ポリゴンで、点やライン、ポリゴンを切り抜くツール

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「切り抜く(clip)」

- 入力レイヤが切り抜かれるデータ、オーバーレイレイヤが切り抜くデータ

入力レイヤ

切り抜きしたい点、ライン、ポリゴンを選択

選択した地物のみ

一部のみ切り抜きたい場合は、切り抜きたい部分のみレイヤを選択し、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイレイヤ

切り抜き範囲のポリゴンを選択

選択した地物のみ

切り抜き範囲のポリゴンの一部のみを対象としたい場合は、切り抜く部分のみレイヤを選択し、こちらのチェックボックスをオンにします。

出力レイヤ

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先、ファイル名を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

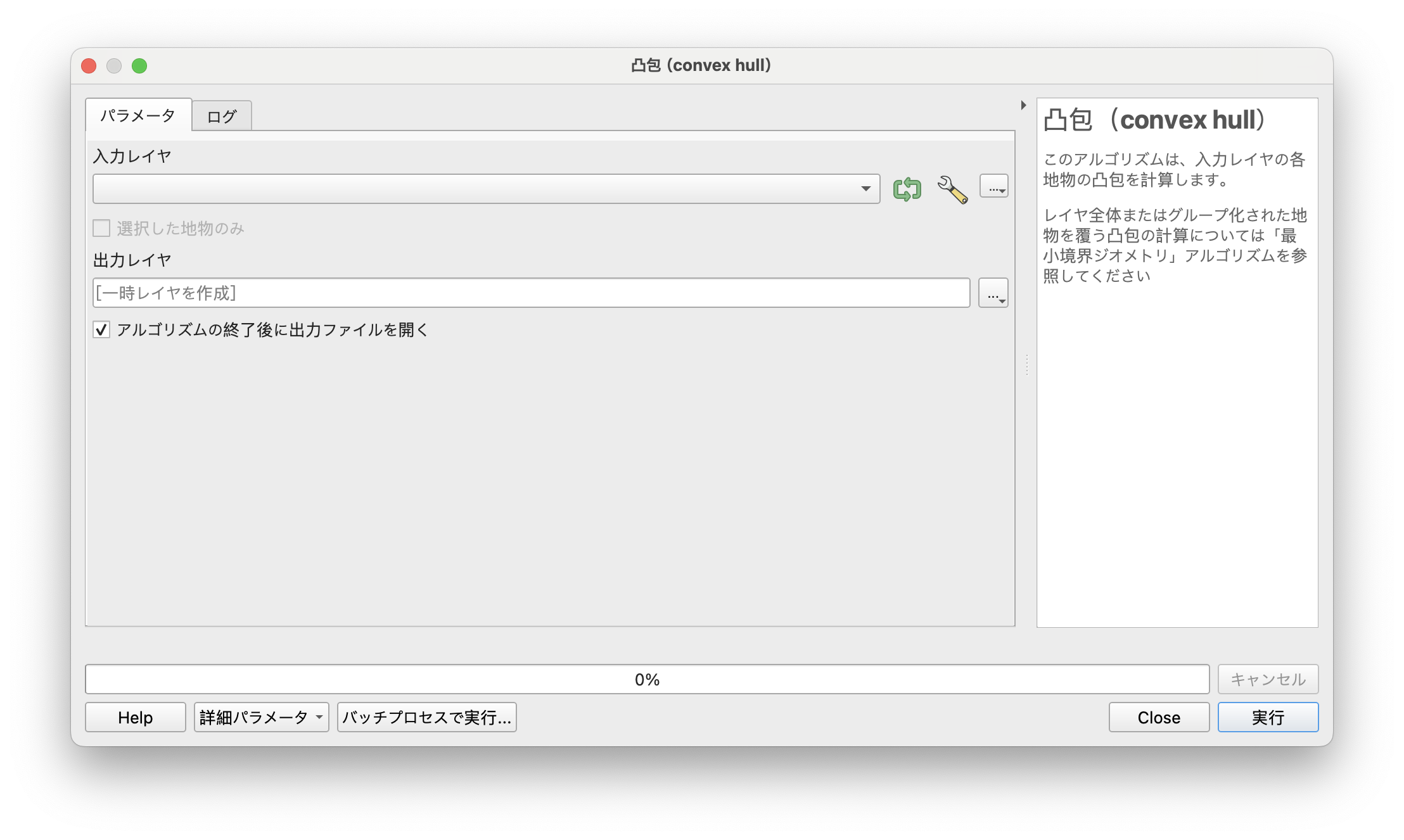

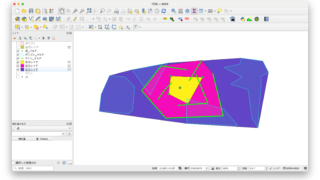

凸包(convex hull)

- 凸包(convex hull)とは、与えられた点をすべて包含する最小の凸多角形(凸多角形)凸多角形とは、内部や境界にある2点間を結んだ線分がその多角形の底に出ることがない多角形

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「凸包(convex hull)」

- 点は1点ごとシングルパートで作成されるため、凸包する際はマルチパート(いくつかの点を1つにまとめる)ことが必要

- ラインは始点と終点のみの直線のラインだと面として作成できないため、始点と終点以外にも点があるラインを作成することが必要

- いくつかのラインを凸包する際はマルチパート(いくつかのラインを1つにまとめる)ことが必要です。

入力レイヤ

凸包を作成したい点、ライン、ポリゴンを選択

選択した地物のみ

選択したデータのみ凸包したい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

出力レイヤ

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先、ファイル名を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

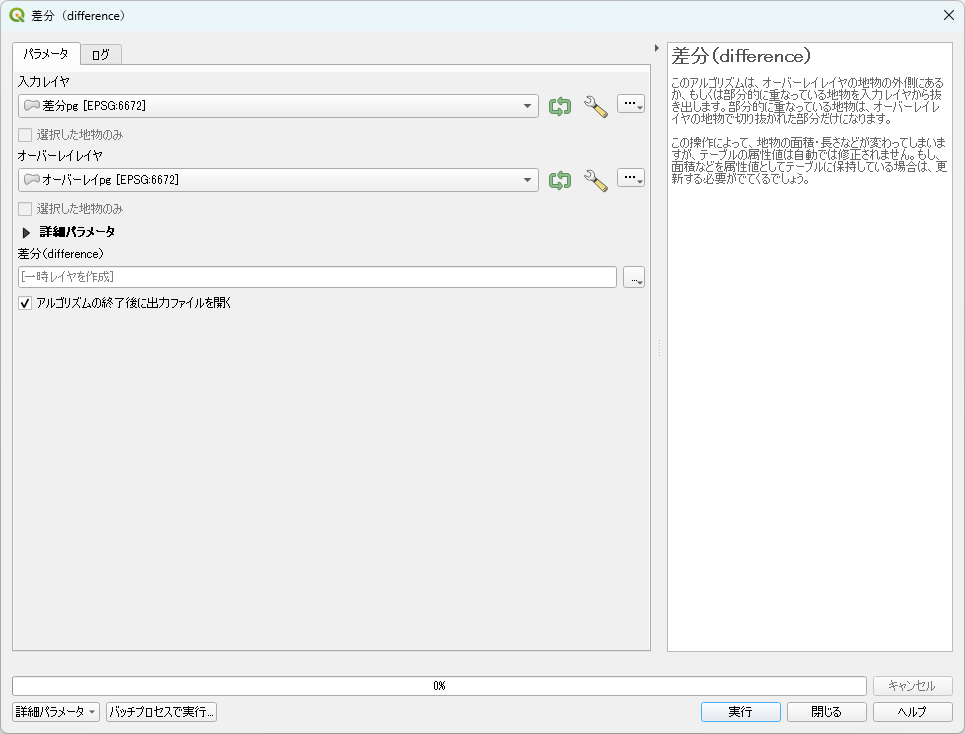

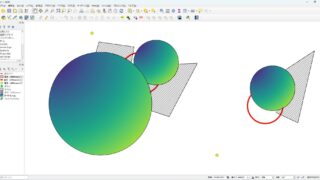

差分(difference)

- 差分(difference)とは二つの対象となったものにある差や違いのことをいいます。

- QGISの差分(difference)とは、QGISでは重なった範囲以外を差分(difference)で抽出することができる。

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「差分(difference)」

- オーバーレイレイヤで選んだ範囲以外を抽出できる便利なツール

入力レイヤ

差分(difference)されるレイヤを選択(重なっている部分以外を残すレイヤ)。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

入力レイヤで選択しているデータ(デフォルトだと黄色マークされている)のみ差分(difference)されるレイヤを選択(重なっている部分以外を残すレイヤ)としたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイレイヤ

差分(difference)するレイヤを選択(重なっている部分除くレイヤ)。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

差分(difference)

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

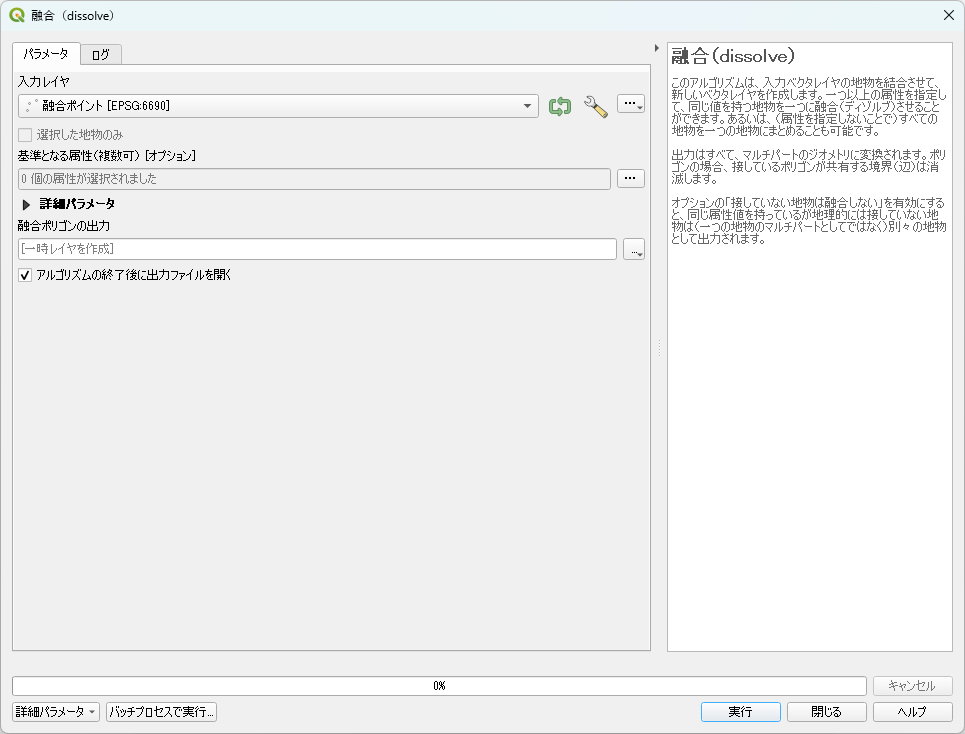

融合(dissolve)

- QGISの融合(dissolve)とは、ポリゴン等のベクタレイヤを、結合して新しいレイヤを作成します。すべてのデータを単一の地物へと融合させることや、属性フィールド値を指定して、同じ値のもの同士を融合することができます。

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「融合(dissolve)」

- 点やラインは属性フィールドの指定をしない場合、シングルパートをマルチパートに集約と同じような結果となる。

入力レイヤ

融合(dissolve)するレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

入力レイヤで選択しているデータ(デフォルトだと黄色マークされている)のみ融合(dissolve)したい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

基準となる属性<複数可>

属性が一致するもの同士で融合(dissolve)が行われます。

接していない地物は融合しない(詳細パラメータ)

空間的に接していないデータを融合(dissolve)しない場合はチェックボックスをオンにする。

融合ポリゴン出力

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

で点、ライン、ポリゴンを属性ごとに1つにする。-320x180.jpg)

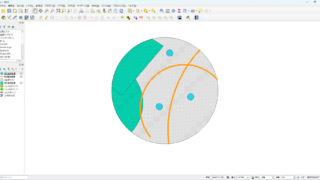

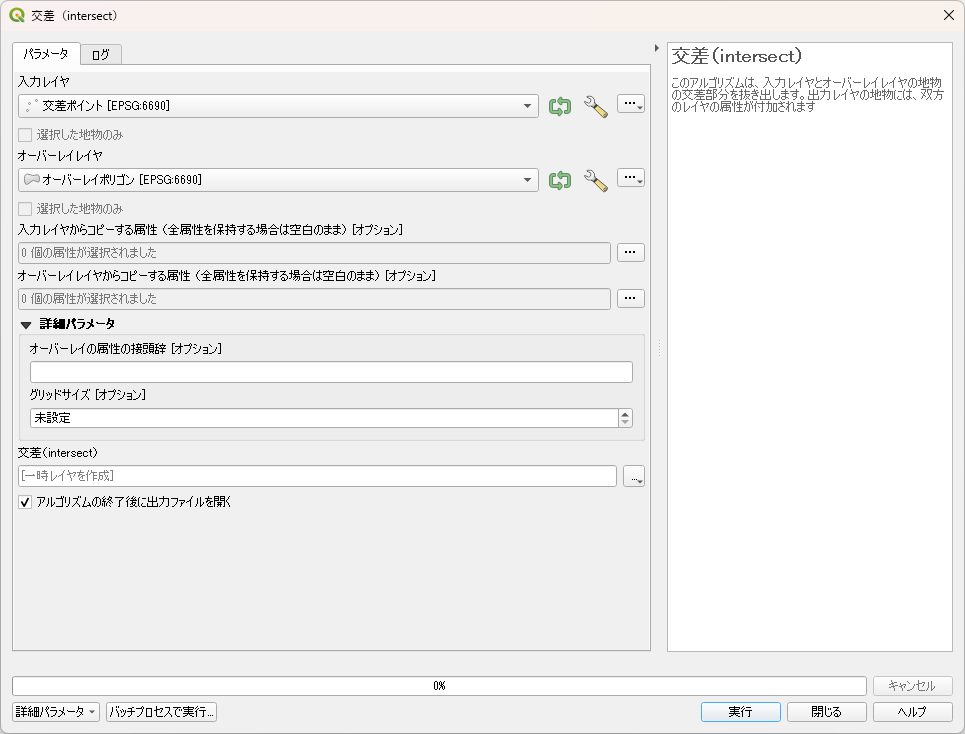

交差(intersect)

- QGISの交差(intersect)とは、2つのレイヤが重なり合った部分を抽出すること

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「交差(intersect)」

- オーバーレイレイヤは、入力レイヤと同じか大きい次元を使用する(0次元:点、1次元:ライン、2次元:ポリゴン。

- 入力レイヤとオーバーレイレイヤの属性フィールドを入れた状態で出力できる。

- 入力レイヤでオーバーレイレイヤに重なりがあるものが入力レイヤの型で出力される。

入力レイヤ

交差(intersect)によって抽出するレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

入力レイヤで選択しているデータ(デフォルトだと黄色マークされている)のみ交差(intersect)によって抽出するレイヤを選択したい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイレイヤ

交差(intersect)で入力レイヤと重なる範囲を確認するレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

オーバーレイレイヤで選択しているデータ(デフォルトだと黄色マークされている)のみ交差(intersect)で入力レイヤと重なる範囲を確認するレイヤを選択(重なっている部分を残すレイヤを選択)としたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

入力レイヤからコピーする属性(全属性を保持する場合は空白のまま)

出力時に属性フィールドに残す入力レイヤのフィールド。フィールドが選択されないときは、全てのフィールドが出力されます。

オーバーレイレイヤからコピーする属性(全属性を保持する場合は空白のまま)

出力時に属性フィールドに残すオーバーレイレイヤのフィールド。フィールドが選択されないときは、全てのフィールドが出力されます。

オーバーレイの属性の接頭辞

オーバーレイレイヤの属性フィールドを追加する際にその頭に追加したい文字等を追加

グリッドサイズ

サイズを指定した場合、そのサイズのグリットで作成されます(あまり使用することはないと思います)。

交差(intersect)

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

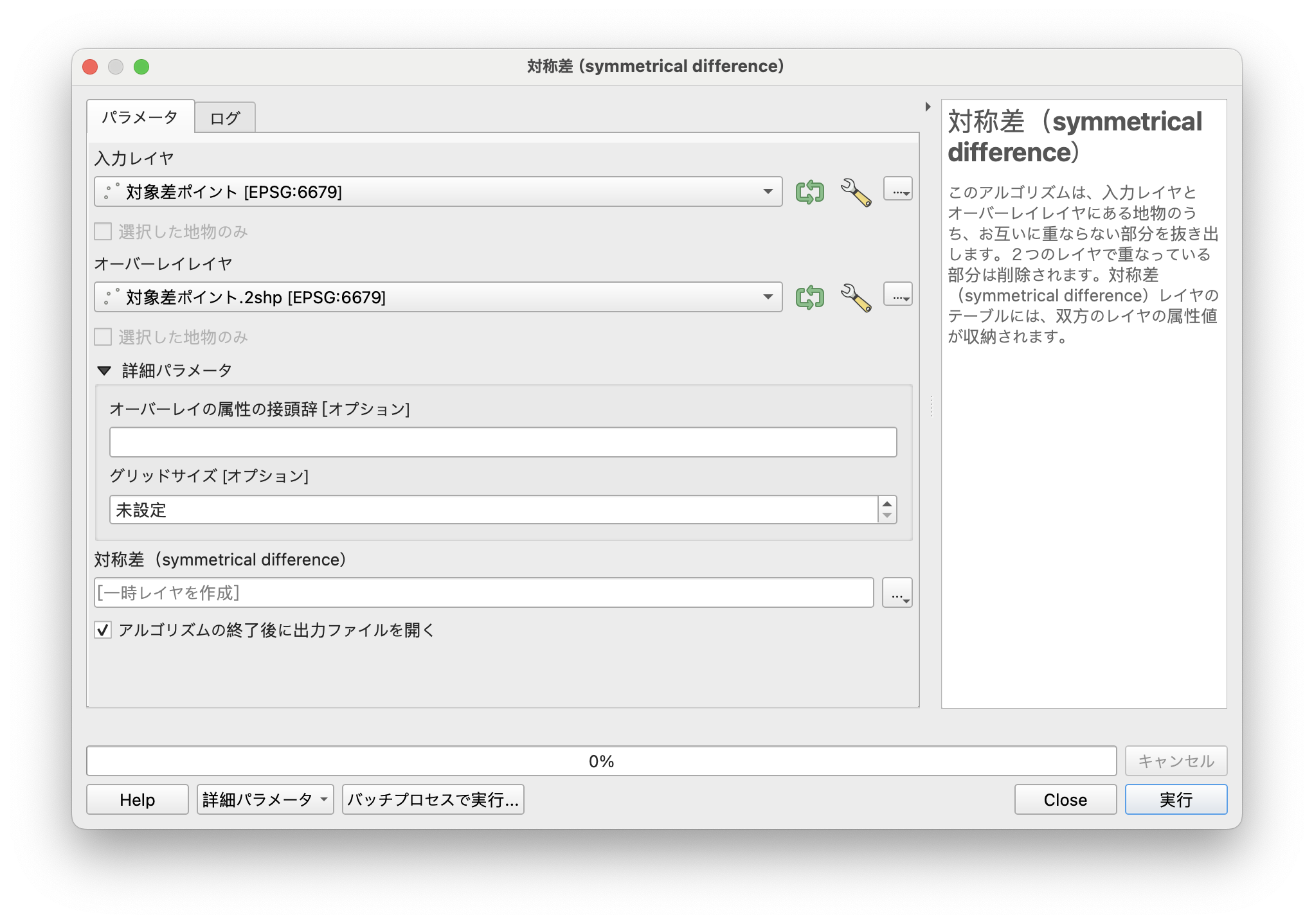

対称差(symmetric difference)

- QGISの対称差(symmetrical difference)とは、2つのレイヤが重なっていない部分を抽出すること

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「対称差(symmetrical difference)」

- 入力レイヤとオーバーレイレイヤは、同じジオメトリタイプにする必要がある。点であれば点、ラインであればライン、ポリゴンであればポリゴン等)。

入力レイヤ

対称差(symmetrical difference)によって抽出するレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

対称差(symmetrical difference)によって抽出するレイヤを選択もののみにしたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイレイヤ

対称差(symmetrical difference)によって抽出する2つ目のレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。入力レイヤと同じジオメトリタイプを使用します(点であれば点、ラインであればライン、ポリゴンであればポリゴン等)右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

対称差(symmetrical difference)によって抽出する2つ目の レイヤを選択もののみにしたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイの属性の接頭辞

オーバーレイレイヤの属性フィールドを追加する際にその頭に追加したい文字等を追加

グリッドサイズ

サイズを指定した場合、そのサイズのグリットで作成されます(あまり使用することはないと思います)。

対称差(symmetrical difference)

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

--320x180.jpg)

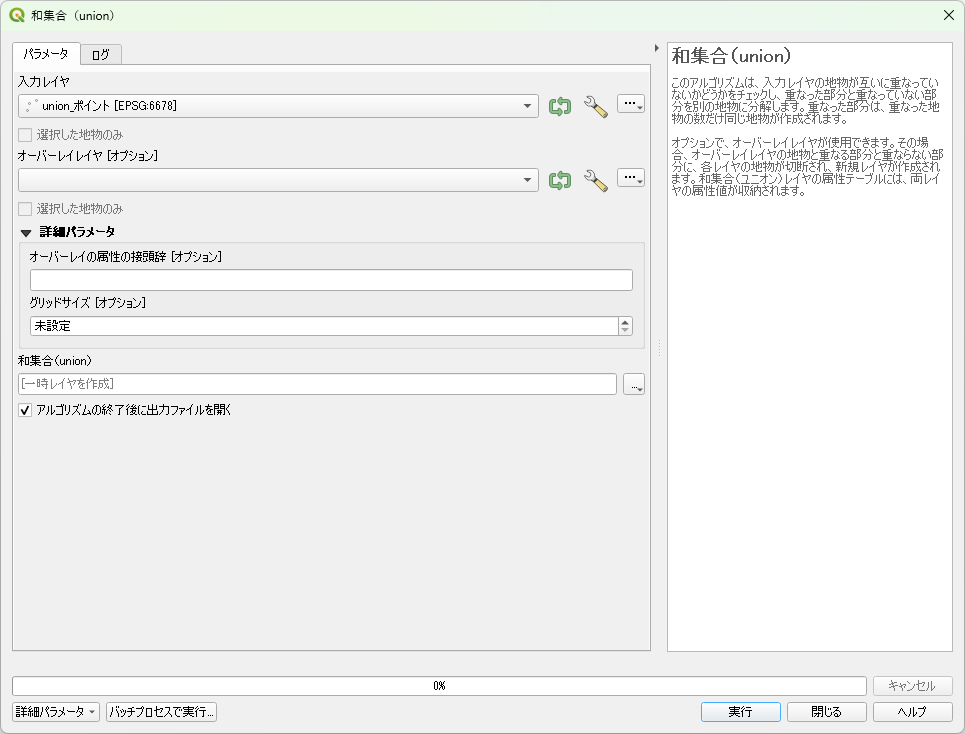

和集合(union)

- QGISの和集合(union)とは、2つのレイヤが重なっている部分を分解し出力すること

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「和集合(union)」

- 入力レイヤとオーバーレイレイヤは、同じジオメトリタイプにする必要がある。点であれば点、ラインであればライン、ポリゴンであればポリゴン等)。

- 点の和集合(union)は、属性フィールドのみのデータができるため、和集合(union)の後に整理が必要

入力レイヤ

和集合(union)によって分解するレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

和集合(union)によって分解するレイヤを選択もののみにしたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイレイヤ

和集合(union)によって分解する2つ目のレイヤを選択。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。入力レイヤと同じジオメトリタイプを使用します(点であれば点、ラインであればライン、ポリゴンであればポリゴン等)右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できます。

選択した地物のみ

和集合(union)によって分解する2つ目の レイヤを選択もののみにしたい場合は、こちらのチェックボックスをオンにします。

オーバーレイの属性の接頭辞

オーバーレイレイヤの属性フィールドを追加する際にその頭に追加したい文字等を追加

グリッドサイズ

サイズを指定した場合、そのサイズのグリットで作成されます(あまり使用することはないと思います)。

和集合(union)

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

で2つのレイヤの重なり部分を分解する-320x180.jpg)

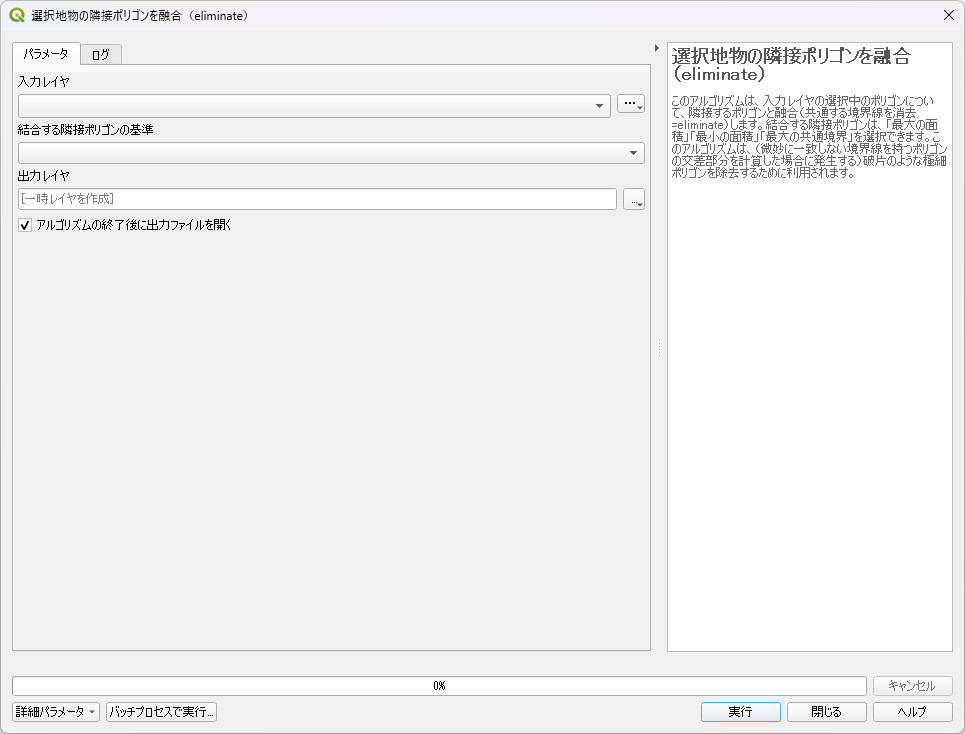

選択地物の隣接ポリゴンを融合(eliminate)

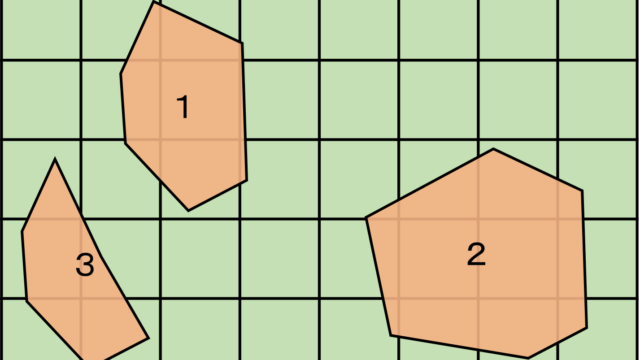

- QGISの選択地物の隣接ポリゴンを融合(eliminate)は条件を指定したりし、選択ポリゴンの隣接ポリゴンを融合するツール

- 「ベクタ」タブ→「空間演算ツール」→「選択地物の隣接ポリゴンを融合(eliminate)」

- 選択しているポリゴンが融合される側になる(属性値も選択していないポリゴンの情報が引き継がれる)。

- 最大の面積、最小の面積、最大の共通境界から融合する対象を決定する。

入力レイヤ

選択地物の隣接ポリゴンを融合(eliminate)によって選択ポリゴンの隣接ポリゴンを融合するレイヤを選択。選択しているポリゴンが融合される側です(属性値も選択していないポリゴンの情報が引き継がれます)。プロジェクト内にあるレイヤが選択できます。右のボックスを選択するとプロジェクト内にないデータも選択できますが、特定のポリゴンを選択することができないのでエラーになります。

結合する隣接ポリゴンの基準

選択したポリゴンの融合先はどの基準を選択するか、最大の面積、最小の面積、最大の共通境界から決定します。

最大の面積:選択したポリゴンと重なっているポリゴンの中で面積が最大のポリゴンと融合されます。

最小の面積:選択したポリゴンと重なっているポリゴンの中で面積が最小のポリゴンと融合されます。

最大の共通境界:選択したポリゴンと重なりあう境界が一番長いポリゴンと融合されます。

選択地物の隣接ポリゴンを融合(eliminate)

一時レイヤでも作成できますが、右のボックスを選択して保存先を指定します。

アルゴリズムの終了後に出力ファイルを開く

終了後にレイヤに結果が追加されます。

で条件を指定して融合する-320x180.jpg)

を使って、ラインをポリゴンに変換する。-640x360.jpg)

を表示する方法-320x180.jpg)